全力解説 vol.25「腸活って意味あるの?」

こんにちは!

産婦人科医やっきーです!

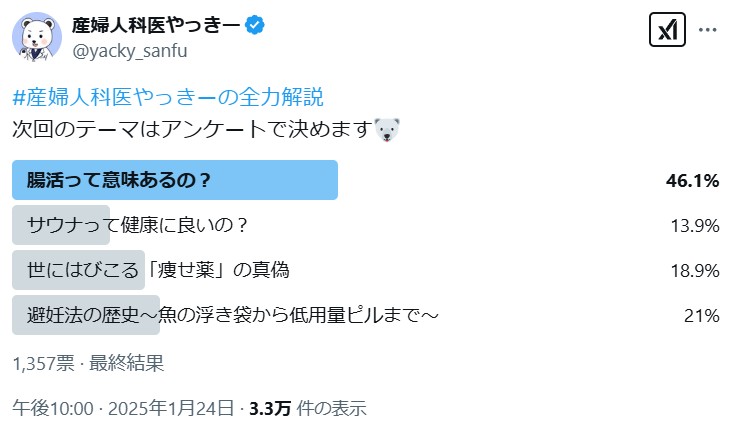

今回の記事のテーマは、読者の皆様からのアンケートで決定しました。

https://x.com/yacky_sanfu/status/1882775495949066700

ここ数年、意識高い系の健康法として急激に広まった感のある「腸活」。

「腸活」は医学用語ではないのでハッキリした定義があるわけではありませんが、

ざっくり言うと「健康の基礎である腸内環境を整えるために、食事などの生活習慣を見直す」的な感じです。

もうちょい具体的に言うと、「発酵食品などで善玉菌を増やして、食物繊維を摂ることで善玉菌が住みやすい環境にしよう」といった趣旨の健康法ですね。

健康系の話題が8割ぐらい間違ってることでお馴染みの某YouTube大学が一時期、やたら腸活系の題材にご執心だったことも記憶に新しいところです。

(そしてこの記事を書くために文献を死ぬほど調べ尽くした今だから言えますが、9割間違ってた)

確かに食事と排泄は人間にとって…というかあらゆる動物の生命活動にとって重要な存在ですし、

そこに深い関わりを持つ「腸」に意識を向けよう、という発想自体は大いに賛同できます。

しかしその内容のキャッチーさや「医学的な定義が曖昧」という要素、

そして「これは医薬品じゃなくて食品orサプリだから!」という逃げ道の存在がニセ医学・疑似科学ビジネスの格好の餌食になってしまっているのも事実。

それも、「免疫力をアップ」くらいならまだギリギリ許せるとして、

「デブ菌と痩せ菌」だの「花粉症・アトピーが治る」だの「腸もみ」だのと称して謎の施術や効果不明の食品・サプリを売りつけるなど、カスみたいなニセ医療の温床にもなっている始末です。

ただここでひとつ注意して頂きたいのが、「全ての腸活には意味がない」と言っているわけではなく、

ごく一部の腸活については価値があるものも存在する、と考えています。

私自身、納豆もキムチもヨーグルトも大好きですし🐻❄️

しかし腸活というものに対し、全体的には懐疑派です。

あらゆる腸活のうち、ざっくり20%くらいは「一定の有効性がありそう」「意味があるかもしれない」と考えていますが、

残り80%については「現時点で判断できない」と「信用してない」のごった煮状態です。

てなわけで、本日は「腸活って意味あるの?」というテーマで、

現時点での腸活に関する研究やエビデンスを整理しつつ、私やっきーがギリギリ信用している腸活とは何かを解説していきましょうか。

「腸内フローラが不妊に影響するかも」という話の真偽や、その対応法についても扱います🐻❄️

提携媒体

コラボ実績

提携媒体・コラボ実績